PDCAという言葉を聞いたことがありますでしょうか?

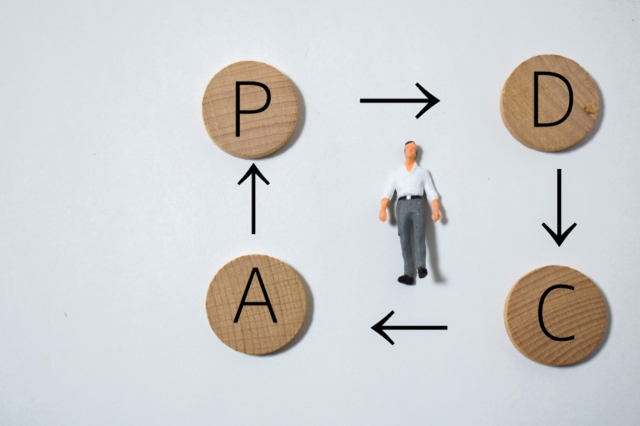

PDCAとは、自分の仕事、自社の仕事を見直すために必要な考え方で、P、D、C,、Aの4つのフェーズに分けて仕事の改善を行います。

PDCAは一度行うだけではなく繰り返し行っていくことで、1サイクルごとに仕事が改善され、質のいい仕事が出来るようになります。

そんなPDCAについて今回はお話ししたいと思います。

目次

PDCAとは何か?

PDCAとはP、D、C、Aの4つのフェーズから構成される仕事の改善の考え方で、PはPlan、DはDo、CはCheck、AはAct(Actionと書く場合もあります)の略となっています。

PDCAの考え方はアメリカの統計学者であるウィリアム・エドワーズ・デミングらにより1950年代に誕生し、日本にも同じ時期にデミング氏の講演で紹介されることが日本でもPDCAの考えが広がるきっかけとなりました。

そして、PDCAの考え方は現在に至るまでの長い間、実際に導入されてきたのです。

仕事の悪いところを見つけ出して改善していくことで仕事の質を高めていく考え方であるため、この考えを取り入れている会社は多いです。

仕事をしていて何か問題があるかを見つけて、仕事の改善をしていく。

これは仕事を改善していくうえで必要なことですが、どこで問題を発見するのか、どこで改善を行うのか、これらが曖昧だと人によって仕事の改善を行うタイミングが一致しませんし、人によってはこのままでいいと考えて問題を見過ごしたまま仕事を続けてしまうことになります。

そのため、きちんと定期的に業務を見直すこと、そしてきちんとどんな流れで仕事の改善を行うかを明確化すること、これによって仕事の改善を一律的に行うことが出来るようになるのです。

この仕事の改善の流れを明確化したのがPDCAの考え方であり、考え方を組織全体で共有することで人によってばらつきが起きない改善が出来るのがPDCAです。

P(Plan)でやること

PはPlanの略であり、Planは計画を立てるという意味です。

仕事の計画を立てるフェーズであり、いきなり仕事を行うのではなく、Pのフェーズで仕事の計画を立てて準備を行います。

どれくらいの期間で行うか、どれくらいの人数でどんな内容の仕事を行うか・・・計画することは結構あるかと思いますが、ここでしっかりと計画を立てておくことで次のDoのフェーズで実際に仕事をする上での準備となるのです。

まず最初に計画を立てるというのは、仕事をする人にとっては分かりやすい考え方であると思います。

計画なしで仕事をすると仕事をいつまでにどんなことを誰が担当するということが分からないため、手さぐりに近い仕事になってしまいます。

いくらメンバー同士でのコミュニケーションがうまく取れて仕事の分担が出来ていたとしても、最初の計画がないためどこまで仕事をしていいかが分からず、仕事の効率も落ち、品質も落ちてしまいます。

いつまでにどんな方法でどの仕事をやると言うことを明確にしておかないと、霧が発生した森の中を歩くような危険な状態で仕事をすることになるのです。

ですので、最初に仕事の計画を行うというのはとても重要なことなのです。

D(Do)でやること

DはDoの略であり、何かをやる、実行するという意味です。

こちらも文字通り、仕事を実際に行うフェーズになるのですが、Pのフェーズで立てた計画に基づいて仕事を実行します。

Pのフェーズで計画した仕事の内容や期限をさらに細分化し、タスク化します。

そして、それらのタスクを実際にこなしていき、仕事の内容の結果を記録として残しておきます。

ここで記録しておいた内容を次のフェーズで利用します。

C(Check)でやること

CはChenckの略で、文字通りチェックを行います。

Pのフェーズで計画した内容をDのフェーズで実際に実行してみて計画通り実行できたかを確認します。

ここで重要になってくるのがDのフェーズで記録した内容であり、この内容をもとにうまくいった場所とうまくいかなかった場所を確認します。

つまり、Pのフェーズで計画してDのフェーズで実行した結果、どこに問題点があるのかをCのフェーズで洗い出しをすることになります。

また、問題点があれば理由も一緒に考えておきます。

基本的に仕事というのは最初に計画した通り進むことはそこまで多くはありません。

予想外のことが起きることは良くあることであり、この仕事の対応に追われることは珍しくないのです。

また、Pで計画した内容が甘くて、Dのフェーズで実際に仕事をした場合にPのフェーズで立てた計画に入っていない仕事が存在していたと言うこともあります。

なので、Pのフェーズで計画した内容とDのフェーズで実際に仕事をした内容が異なることがまあまああるわけです。

計画の内容と実際に仕事をした結果の差分をきちんと洗い出ししておくこと、その差分が生じた理由を洗い出しておくことで仕事の進め方の改善の手掛かりを考えるきっかけが出来るわけです。

A(Act、Action)でやること

AはActまたはActionの略で行動するという意味です。

一般的にAはActionの略と紹介する場合が多いのですが、個人的にここだけ名詞になるのが納得いかないため、Actの略として理解するようにしています(ここはあくまでも個人的な見解なので、一般的なActionの略として理解しても問題ありません)。

ここでの行動は実際に仕事をするという意味ではなく、Cのフェーズで発覚した計画と実際の仕事の結果の差分から、改善策を考えるという行動を行うことになります。

計画と実際の仕事の結果で差分が出た場合、どうして差分が出たのか?

期限までに仕事が終わらなかった場合、期限に対する仕事の量は適切だったのか、何かイレギュラーな仕事がなかったのかを振り返ります。

また、計画に含まれていない仕事が発生した場合、その計画自体が適切なものであったのかを振り返ります。

そして、今後に計画と実際の仕事の結果で差が起こらないようにするためにはどんな改善が必要なのか、このフェーズで考えるわけです。

例えば、計画通りの納期に実際の仕事内容が進まなかった場合、実際の仕事内容と計画の段階で考えていた仕事内容が異なっていたり、仕事を担当する人の能力に合っていない計画であったために仕事の完成が遅れてしまったなどの問題点があるわけです。

また、イレギュラーな仕事が入ることを考慮していないギリギリの納期で仕事を進める計画になっていることもあるわけです。

では、どのような改善点があるのかと考えると、

仕事をする人の能力をきちんと考慮した計画を立てるようにする

イレギュラーな仕事が入った時のためのマージンを計画の中に含んでおく

計画の中に現状で考えられる仕事をすべて含むようにし、ダブルチェックをして漏れがないことを確認する

などの手段が考えられます。

また、計画した通りの仕事の品質にならなかった場合は、仕事の内容に対して担当者の割り当てが適切であったかを確認し、次回以降は適切な担当者の割り当てを行うようにするなど、人のマネジメントを強化するという方法があります。

このようにして、改善点を洗い出し、次のPのフェーズで計画に盛り込むようにする。

そうすることで、次のPのフェーズでは最初に立てた計画よりも良い計画を立てられるようになります。

PDCAは繰り返し行うことが大切

PDCAの一連のサイクルは1度回すだけではそれなりの結果が出るかもしれませんが、恒常的な仕事の改善を行うことが出来ません。

なので、PDCAのサイクルは繰り返し行うことで常に仕事の改善を行っていくようにする。

PDCAのサイクルは正のスパイラルであり、回せば回すほど見直しと改善がなされるため仕事の質が上がっていきます。

結果として、より良い仕事ができ、会社としてもいいサービスや商品を提供できるようになるのです。

逆にPDCAサイクルを回すなどの何かしらの業務改善を行わない限り、同じやり方で同じ質の仕事を行うだけであり、そこから得られるものは何もありません。

仕事というのは時代によって最善のやり方が変わることがあります。

恒常的に仕事の改善を行っていくことは、この時代の変化に合わせた仕事のやり方にしていくという意味でも重要となります。

また、恒常的に仕事の内容を改善していくことは、仕事の質の向上につながることで、自社のサービスや商品の質も上がることになるため、顧客の開拓に役立ったり、顧客の信頼を得ることで長年の取引を行ってくれるようになってくれることもあります。

そして、それが会社の利益の向上につながることになり、より社員に多くのお金を還元することが出来るようにもなります。

ですので、PDCAサイクルのような業務改善方法は決して甘く見てはいけず、きちんと概念を理解して、社員一人一人がPDCAサイクルを意識した行動をすることが会社の発展にもつながります。

最近はPDCAサイクルが古いと言われていますが、それでも仕事の改善の基本的な考え方を理解するために学んで損をしない仕事改善の考え方だと思います。

PDCAサイクルの中でPに時間をかけすぎて迅速に行動と改善が出来ないことが、PDCAサイクルが古いと言われる原因です。

確かに最近では仕事にスピードが求められる時代になっています。

PDCAの考え方がそのスピード感に合っていないというのは確かにそうだと納得できるものがあります。

PDCAに代わるものとしてOODAサイクルというものが提唱されていますが、こちらはまた別の記事にして取り扱いたいと思います。

PDCAサイクルは個人レベルでも適用して欲しい

副業や会社での自分の仕事など、お金を得るために自分がやっている仕事。

これもPDCAの対象として自分自身でPDCAサイクルを回してみることをお勧めします。

自分の仕事を計画→計画に沿って仕事を実行→計画と実際の仕事の結果の差分と問題点の洗い出し→改善点を考える

の4つに分けることで、会社全体のPDCAサイクルと同じように自分自身で改善していくことが出来ます。

会社が問題点を見つけて改善しないとそこから先に進めないのと同じように、個人レベルでも問題点を見つけて改善しないと、そこから何も成長できません。

PDCAサイクルは決して会社や組織単位で導入するべきと考える必要はなく、個人レベルで導入しても全く問題はありません。

副業やフリーランスで自分の仕事を行っている場合は特に自分の仕事の見直しは大切であり、何も見直さずに同じことを繰り返していくだけでは何も成果は出ません。

自分がやっていることが正しいと思わずに客観的な視点での評価を導入して改善していくことが自分自身の仕事にも大切であり、その方法の一つがPDCAサイクルであるわけです。

自分の仕事がうまくいかない場合は個人レベルのPDCAサイクルを導入することを考えて、個人レベルでの仕事の改善を測ってみましょう。

個人レベルの仕事であっても計画に対する仕事の成果を定量的に評価することで、そこから見えてくるものは意外と結構あります。

それらを一つずつ改善していくことで仕事の質が上がり、自分の仕事を軌道に乗せることが出来るはずです。

なので、個人レベルでのPDCAの考え方もきちんと覚えておくようにしましょう。

今回のお話は以上となります。

最後まで読んでいただきありがとうございました。